名古屋市教育委員会では教育改革を市全体で推進する取り組みとして、「NAGOYA School Innovation(ナゴヤ・スクール・イノベーション)」と銘を打ち、ゆるやかな協働性の中で自律して学び続ける子どもを育むため、大人が子どもに伴走し、「子ども中心の学び」を進める学校づくりを推進しています。

子どもたちを取り巻く社会の状況は、目まぐるしく変化しています。学校教育では、自らの可能性を認め、あらゆる他者を価値ある存在として尊重し、多様な人々と協働しながら、持続可能な社会の創り手として、自分の人生をたくましく、そしてしなやかにきり拓いていく人材の育成が求められています。

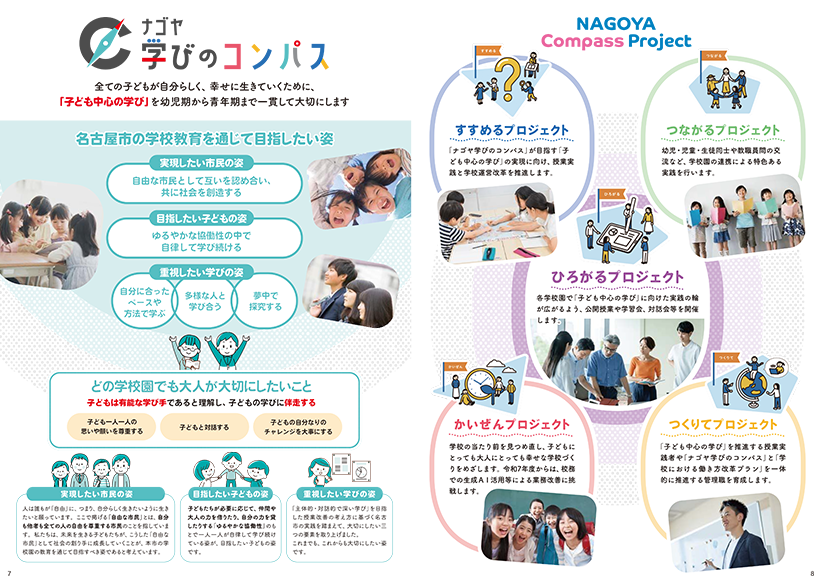

こうしたなか、名古屋市は幼稚園から高等学校まで400校を超える全校種において、2020年度から「ナゴヤ・スクール・イノベーション」事業をスタートし、さらに2023年度からは、「ナゴヤ学びのコンパス」を基にした「子ども中心の学び」へと転換するべく大きく舵を切りました。

「ナゴヤ学びのコンパス」は、名古屋市の全ての子どもが学びを通して自分らしく、幸せに生きていくことができるよう、名古屋の学びの基本的な考え方を示したものです。名古屋市立の学校園は、この「ナゴヤ学びのコンパス」を基に皆で対話を重ねながら、教育を通じて目指したい姿を明確にし、それぞれの学校園や子どもたちの実態に合った教育について考え、歩みを進めています。この名古屋市のイノベーションが、わが国の教育改革を推進するエンジンの役割を果たしていくものと信じています。

「NAGOYA School Innovation(ナゴヤ・スクール・イノベーション)」では、ゆるやかな協働性の中で自律して学び続ける子どもを育むため、大人が子どもに伴走し、「子ども中心の学び」を進める学校づくりを推進しています。